Hace unos meses, las redes sociales volvieron a revivir la enésima discusión sobre la “caballerosidad”. La influencer Carolina Moura popularizó de nuevo el debate al decir que no volvería a salir con un chico español, que los hombres en España eran más “dejados” y que no era la única que lo opinaba.

Otra influencer, Marina Rivers, por su parte, alegó que pedirle a un hombre que fuese un “caballero” con las mujeres le sonaba algo añejo y que lo que había que ser era, independientemente del sexo, educado. Rivers reflexionaba además sobre la desigualdad que el concepto proyectaba sobre las relaciones heterosexuales y mencionaba que en muchos lugares donde los hombres se consideraban más “caballerosos” también eran más machistas.

Del Medievo a la Edad Moderna

Lo cierto es que la palabra “caballero” evoca la Edad Media. Nos imaginamos a un noble a caballo, con armadura brillante, apresurándose a la batalla.

Sin embargo, cuando se habla de la “caballerosidad”, se nos viene a la mente más bien un hombre trajeado inclinándose para besar la mano de una dama, o, en un sentido más realista y cotidiano, un señor que nos sujeta la puerta de la entrada al metro en vez de soltárnosla en la cara. Pequeñas mercedes…

Si bien el origen de la palabra es, efectivamente, medieval, la acepción actual deriva de su uso en una época bastante más reciente, el siglo XIX. Quizás resulta sorprendente, pero, como ha mostrado el historiador Miguel Martorell, la palabra se empezó a usar en España a mediados del siglo XIX para englobar a los “hombres de bien”. Es decir, se recuperó una categoría antigua para crear una identidad común para hombres nobles y burgueses y asociarlos con una serie de prácticas y comportamientos deseables.

El caballero no era, entonces, un residuo medieval, sino el producto de una nueva sociedad en la que se iban diluyendo las fronteras entre la aristocracia y la burguesía, a la vez que las nuevas élites sentían la necesidad de reforzar las barreras que las separaban de las clases trabajadoras. No sorprende entonces conocer que, décadas antes, en la industrializada Inglaterra, la palabra gentleman hubiese adquirido un uso muy parecido.

Cómo ser un hombre de honor

¿Qué se esperaba entonces de un caballero? Ante todo, que cumpliese con su palabra, que fuese de fiar. La historiadora Raquel Sánchez pone énfasis en la respetabilidad. Un caballero debía demostrar que era un hombre de honor, ya que, a diferencia de los nobles antes de la Era de las Revoluciones, su reconocimiento como tal no se basaba en su origen, en la cuna. El comportamiento respetable consistía ante todo en la fiabilidad, en ser un hombre de palabra.

Además, un caballero debía ser cortés con los hombres y con las mujeres de su clase y benévolo hacia las clases sociales vistas como inferiores. La cortesía implicaba dominar unas reglas de comportamiento que se entendían como la “buena educación”. Sin embargo, en aquella época, estas normas no eran iguales para todos, sino que variaban según a quién se dirigían: a un hombre de la misma clase, a una mujer o a personas procedentes de las llamadas “clases inferiores”.

Además, no olvidemos la importancia que tenía la honra de las mujeres para el honor de un caballero: el hombre que aspiraba a serlo debía vigilar el comportamiento de las mujeres de su familia y guiarlas con autoridad para que no manchasen su reputación. Es más, un caballero debía estar dispuesto a enfrentarse a otros hombres para defender el honor de cualquier mujer vejada, fuera su amante o una desconocida.

Sin embargo, el honor de un caballero tenía también una dimensión política. Las acusaciones de cobardía y de traición, pero también de corrupción, se entendían como afrenta a ese honor.

La nueva lógica capitalista no triunfó sin trabas entre la burguesía. En muchos países de Europa continental, ciertas formas de emprendimiento se veían como vulgares, hasta deshonrosas; un hombre de honor no debería “venderse” para hacerse rico.

Para negociar qué prácticas capitalistas eran dignas de un hombre de honor y cuáles merecían condena social en muchos países se usaron las metáforas y los insultos antisemitas. A la vez que se ponía en duda el valor y la lealtad de los oficiales judíos ejemplares como el francés Alfred Dreyfus, un hombre de negocios podía ser insultado como “judío” si sus prácticas como vendedor o financiero se entendían como demasiado agresivas.

También el trabajo cotidiano fue percibido por muchos como una “desgraciada necesidad” que rebajaba socialmente a un hombre, que le restaba autonomía. Los profesionales, como ingenieros, abogados o médicos, confluyeron con el movimiento obrero al resistir esta visión del propietario rentista como un ciudadano y un hombre ideal. Postularon que aquel que no trabajase no era plenamente hombre.

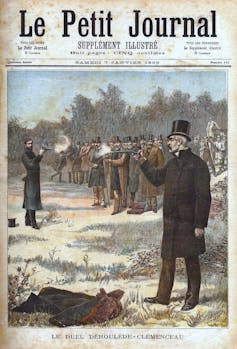

Honor a tiros

En este ambiente marcado por grandes cambios políticos y sociales, las categorías existentes, como la de caballero, eran muy inestables y requerían ser vigiladas y defendidas.

Precisamente por esta razón resurgió en muchos países de Europa y América el duelo, fuese con espadas o con pistolas. En Inglaterra, muy reticente a recuperar esta práctica, la pugna por las fronteras de la categoría de gentleman se desarrolló más bien en torno al acento, al dominio de los clásicos y a la práctica de ciertos deportes. Se plasmó también en la obsesión por la formación en uno de los internados (Eton, Harrow, etc.) cuya jerarquía de prestigio era ampliamente conocida también entre aquellas clases que no podían ni soñar con enviar a sus hijos allí.

En la Europa continental y en América Latina el duelo experimentó un resurgimiento, si bien hubo diferencias entre países en su práctica. En las tierras alemanas se llegaron a crear tribunales de honor incluso para dirimir las disputas profesionales entre médicos. Además, allí y en Rusia, sobre todo entre los aristócratas, se trataba de duelos a muerte.

En cambio, en Francia, España e Italia solían ser duelos a primera sangre. Rechazar el duelo como algo antipatriota o ridículo podía conllevar un alto coste social, al exponerse el crítico a las acusaciones de cobardía. Sin embargo, los aristócratas –sobre todo– podían permitirse oponerse al reto si venía de hombres al borde de la respetabilidad, como podían ser, por ejemplo, los periodistas.

Revolución posbélica

La caballerosidad llegó a su pico durante la Belle Époque. La cortesía y las buenas costumbres fueron aceptadas y adaptadas a las sociedades del siglo XX y defendidas incluso por muchas corrientes del movimiento obrero hasta la gran revolución de las costumbres a partir de la década de 1960.

Actualmente, como decíamos al principio, hay quien cuestiona la diferencia de género en las normas de cortesía: mientras algunas personas abogan por abandonar la diferenciación, otras la defienden como un juego agradable e inocuo. Y hay quien prefiere la cortesía –sea como sea– a una disolución total de normas.

Sin embargo, las prácticas como los duelos y las nociones del honor vinculadas a la estrecha vigilancia de las mujeres más que a la virtud individual murieron, junto con millones de jóvenes, en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial.

¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.![]()

Darina Martykánová, Historiadora, Universidad Autónoma de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.